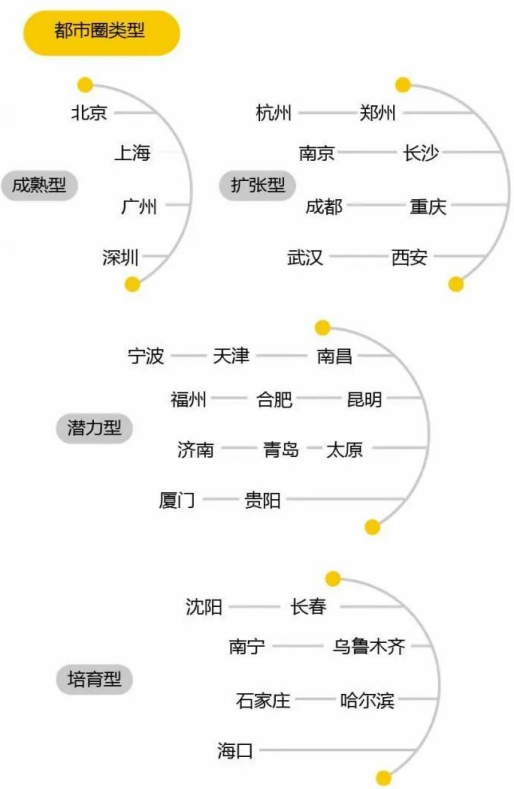

1、根据《2020年中国都市圈扩张潜力报告》[2],我国的都市圈可分为成熟型、扩张型、潜力型与培育型四大类型

(1)成熟型都市圈主要以四大一线城市为主,这类都市圈,由于中心城市经济发达,产业集聚,生活成本也相对较高,人员通勤和产业集聚已经向周边地区大量扩散,城市边界明显突破了行政区划。在这些都市圈,中心区与周边区域的联系,进入了空间上从“点状扩散”到“网状发展”,������新增人口的聚集地已经主要集中在城市外环,公共服务均等化也开始进入落地阶段,产业联系从外溢-承接关系开始向合作共建关系演变。

(2)扩张型都市圈,其中心城市以发展较快、首位度较高的省会城市和直辖市为主,其中既有成都、武汉这种高首位度的省会城市,也有南京、杭州这样首位度相对较低的城市。这些都市圈的最大共同特征是中心城市�������发展较快,在吸引了大量人口流入的同时,已经发展到“外溢阶段”,����周边空间毗邻、交通条件较佳的区域,开始成为承接第一轮产业和人口外溢的主要板块。这类都市圈以杭州、南京、武汉、成都为典型代表。

(3)潜力型都市圈,这类都市�������圈的中心城市也是城市群内部的区域中心城市,总体发展水平良好,但往往在产业发展状况、公共服务水平、交通、人口结构等某一领域存在短板,部分城市还在省内、同区域内面领着同等量级甚至更发达城市的竞争,因此对周边区域的拉动辐射能力不如扩张型都市圈的中心城市,尚未突破自身行政边界,但一旦补齐短板,其中心城市的发展潜力巨大。这类都市圈以宁波、福州、济南、天津等为代表。

(4)培育型都市圈,������这类都市圈的中心城市,虽然也是省会城市,但中心城市及其周边区域的整体经济实力不够强,经济联系较弱,部分中心城市所在的区域还面临着人口流出和人口老龄化问题。此类都市圈的发展,������还需要优先解决城市经济发展的问题。

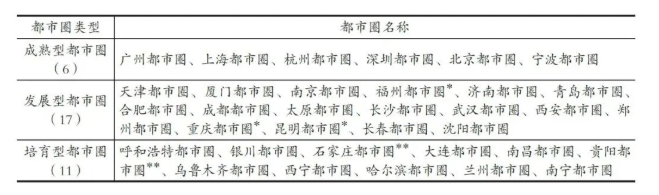

2、根据清华大学中国新型城镇化研究院组编的《中国都市圈发展报告2021》,从2021年都市圈综合发展质量评价得分来看,我国都市圈发展水平的三个层级依然分明,可分为������成熟型、发展型、培育型三类。

(1)成熟型都市圈有6个,包括广州都市圈、上海都市圈、杭州都市��������圈、深圳都市圈、北京都市圈、宁波都市圈。

(2)发展�����型都市圈有17个,包括天津都市圈、厦门都市圈、南京都市圈、福州都市圈、济南都市圈、青岛都市圈、合肥都市圈、成都都市圈、太原都市圈、长沙都市圈、武汉都市圈、西安都市圈、郑州都市圈、重庆都市圈、昆明都市圈、长春都市圈、沈阳都市圈

(3)培育型都市圈有11个,包括呼和浩特都市圈、银川都市圈、石家庄都市圈、大�������连都市圈、南昌都市圈、贵阳都市圈、乌鲁木齐都市圈、西宁都市圈、哈尔滨都市圈、兰州都������市圈、南宁都市圈

sgpjbg002

sgpjbg002 工作日 8:30 - 17:30

工作日 8:30 - 17:30